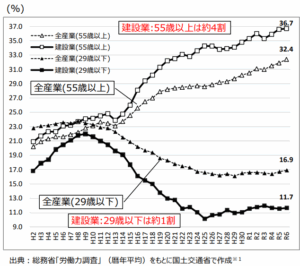

日本の建設業界は、深刻な人手不足が続いています。国土交通省の調査によれば、技能労働者の約3割が55歳以上を占める一方、29歳以下の若手は1割にも満たず、将来的な担い手不足が明白です。この

技能労働者

構造的な課題に対応するため、 外国人材 の受け入れは業界の持続に欠かせない要素となりました。

こうした状況のもと、国土交通省は「建設分野の外国人材育成・確保あり方検討会」を設置し、2024年から議論を開始しました。検討会では、従来の技能実習制度を見直し、新たに創設される「育成就労制度」への移行を見据えた運用方針を中心に、外国人が日本の建設現場で安定的に働き続けるための仕組みづくりが検討されています。

本記事では、この検討会の議論の流れを整理し、建設業許可や在留資格申請に関わる実務上の留意点を、行政書士の視点から解説します。

建設分野の 外国人材 育成・確保あり方検討会の概要と設置目的

「建設分野の外国人材育成・確保あり方検討会」は、国土交通省が2024年に設置した有識者会議です。目的は、建設業における外国人材の「育成」「定着」「活躍」を一体的に推進するための制度設計を検討することにあります。

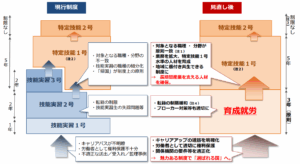

特に、2024年の入管法改正により「技能実習制度」が段階的に廃止され、新たに創設される「育成就労制度」との整合性を確保することが最大の焦点です。この新制度では、外国人が3年間の就労を通じて技能・日本語力を高め、その後「特定技能1号」への円滑な移行を目指す仕組みが導入されます。

検討会では、業界団体・学識者・労働行政の代表が参加し、①適正処遇、②キャリア形成支援、③受入体制整備、④中小建設業の支援策など、幅広い観点から議論が進められています。

今後は、育成就労制度の運用方針を踏まえ、建設業界における外国人材の役割を「短期的労働力」から「中長期的な人材育成資源」へと転換することが期待されています。

育成就労

参考:建設分野の外国人材育成・確保あり方検討会(国土交通省)

これまでの議論の流れと主要論点

検討会は、2024年6月の第1回会合を皮切りに、同年9月までに3回開催されています。各回では、外国人材の受入れ現場の課題や、育成就労制度と特定技能制度の連携に関する議論が行われました。

第1回(令和6年6月9日)

まず建設分野における外国人技能者の現状が整理されました。技能実習制度を中心に外国人が現場で果たしてきた役割と、離職・転職による人材流出の実態が報告されました。特に、制度の目的と実態の乖離が大きく、「育成よりも労働力確保に偏っている」との指摘が相次ぎました。

第2回(8月7日)

受入企業・監理団体・地方自治体のそれぞれが抱える課題を共有し、外国人の「定着支援」を中心テーマとして議論が進みました。住宅確保、日本語教育、相談体制、地域との共生など、生活基盤整備の必要性が強調されました。また、技能実習修了後に特定技能へ移行する際の手続負担や情報共有の不足も課題として挙げられました。

第3回(9月4日)

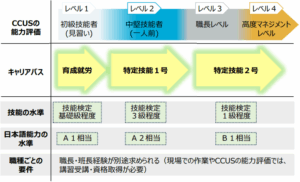

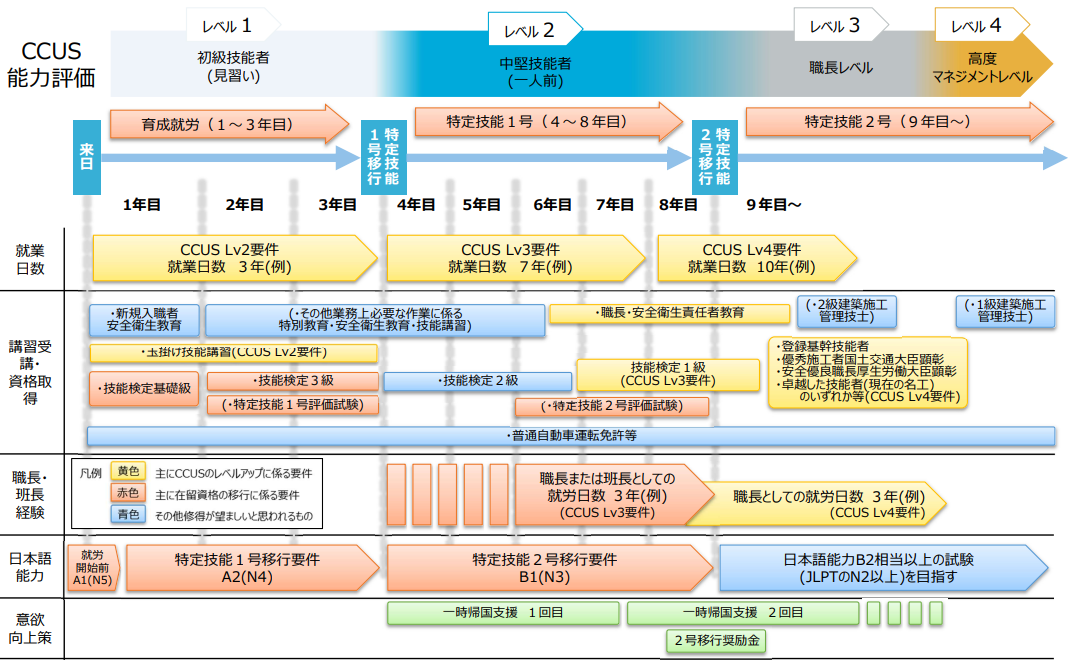

制度運用の方向性が具体的に検討されました。育成就労制度における職種ごとの「育成プラン」策定方針、特定技能制度との円滑な接続、キャリア形成支援策の充実などが主要テーマとなりました。特に、建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携強化による技能評価の可視化が提案され、技能の定量的把握と人材育成の一体運用が今後の方向性として共有されました。

これらの議論を通じ、検討会は単なる制度変更にとどまらず、建設業における外国人材を「育成・定着・活躍の担い手」として位置づける新たなモデルを模索しています。行政・業界・現場が連携して運用を設計することが、今後の課題となるでしょう。

第4章 行政書士が注目すべき論点

検討会の議論は、制度設計だけでなく、企業や専門家が今後どのように制度を運用・支援していくかに直結しています。行政書士としては、以下の5つの視点が特に重要です。

① 育成就労制度と特定技能制度の接続整理

育成就労制度は、3年間の就労・教育を経て「特定技能1号」への移行を前提とします。したがって、在留資格申請においては、企業の受入体制・職務内容・賃金設定などが法令・告示基準に適合しているかが厳しく確認されることになります。行政書士は、雇用契約書・就業計画書・指導体制の文書整備を支援する役割を担います。

② 建設業許可との連動性

建設業者が外国人を受け入れる際、許可業種と在留資格上の「活動内容」が一致している必要があります。たとえば「とび工事業」での雇用なら、在留資格は「建築施工」に対応していなければなりません。許可とビザの不整合は不許可の原因となるため、業種・職種のマッピング表をもとに照合を行うことが重要です。

③ キャリアパス設計と人材定着支援

検討会では、外国人を「短期労働力」ではなく「長期人材」として育成する方針が明確に示されています。企業に対して、昇格・スキル評価・日本語教育の仕組みを整備する助言を行うことは、行政書士の新しい支援領域になり得ます。

外国人材 キャリアパス

④ 多文化共生と生活支援

制度の安定運用には、住居・医療・相談体制など、生活支援インフラの整備が不可欠です。地域行政やNPOと連携し、受入企業の体制構築をサポートする行政書士の存在は、現場で高く評価されています。

⑤ 法令横断的な理解の必要性

育成就労制度の運用には、入管法だけでなく、労働基準法・建設業法・職業安定法など複数の法令が関係します。特に技能評価・報酬基準・監理団体の関与などは複数省庁の指針を踏まえる必要があり、法令横断的な助言力が求められます。

これら5つの論点は、外国人雇用支援を行う行政書士が今後差別化を図る上での核心です。制度が複雑化する今こそ、実務のプロとしての関与が期待されています。

第5章 企業が今から準備すべき実務対応

育成就労制度の本格運用を見据え、建設業者が今から取り組むべき最重要課題は「受入体制の再構築」です。まず、外国人材を受け入れる企業は、建設業許可業種と在留資格上の職種が一致しているかを確認し、業務内容・雇用契約・労働条件の整合性を明確にする必要があります。

次に、技能育成のためのOJT計画や日本語教育支援の仕組みを整えることが重要です。国交省が進める「建設キャリアアップシステム(CCUS)」を活用し、外国人技能者の技能レベルを見える化することで、将来的な昇格や特定技能への移行をスムーズに行うことができます。

外国人材 CCUS

さらに、生活支援体制の整備も不可欠です。住宅確保、通訳サポート、相談窓口の設置など、外国人が安心して働ける環境を整えることが、離職防止と定着率向上につながります。これらの体制整備を、行政書士が書類面・制度面から支援することが、今後ますます求められます。

参考記事:建設業キャリアアップシステム(CCUS)のキホンを解説

まとめ:制度改正への対応は専門家支援が鍵

「建設分野の外国人材育成・確保あり方検討会」での議論は、単なる制度改正ではなく、日本の建設業界が持続的に発展するための人材戦略の再構築を意味しています。

技能実習制度に代わる「育成就労制度」は、外国人材を短期的な労働力ではなく、成長する専門職人材として育てる仕組みへと転換する重要な一歩です。

この変化に対応するためには、受入企業が法令・制度を正確に理解し、就労管理・教育・定着支援までを一体的に運用することが求められます。

そして、その橋渡し役として期待されるのが、建設業許可や在留資格申請の専門家である行政書士です。行政手続のサポートはもちろん、育成計画の文書化、キャリアアップ設計、企業体制整備の助言まで、多面的な支援が可能です。

制度改正は混乱を生む一方で、新たなビジネスチャンスでもあります。現場の課題を理解し、外国人材と企業の未来を支える法務実務を提供できる行政書士へぜひご期待ください。