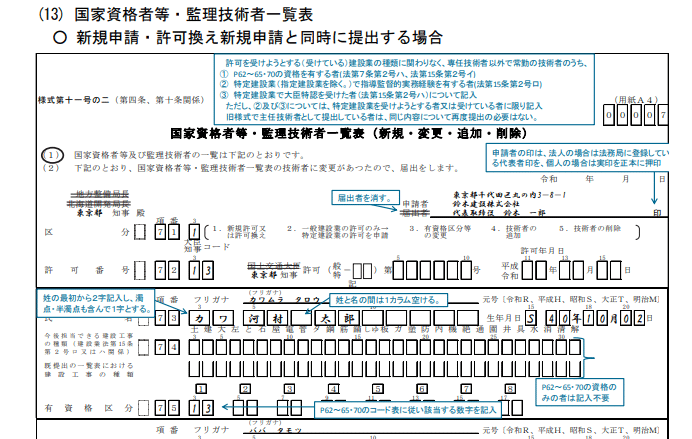

建設業法改正とともに、建設業法施行規則の改正がありました。(2020年2月20日公布、2020年4月1日施行)この改正により、提出していた「 国家資格者等・ 監理技術者 一覧」(様式第十一号の二)及び確認資料は、提出が不要となります。

「 国家資格者等・監理技術者一覧 」(様式第十一号の二)及び確認資料 提出不要

- 国家資格者等・監理技術者一覧(様式第十一の二号) 提出不要に。

- 上記にかかる確認資料(資格者証、監理技術者証など) 提出不要に。

監理技術者 とは?

そもそも、 監理技術者 とはどういう存在でしょうか。

建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として 主任技術者 、または、 監理技術者 の設置を求めています。

監理技術者制度では、高度な技術力を有する技術者が施工現場においてその技術力を十分に発揮することにより、建設市場から技術者が適正に設置されていないこと等による不良施工や一括下請負などの不正行為を排除し、技術と経営に優れ発注者から信頼される企業が成長できるような条件整備を行うことを目的としており、建設工事の適正な施工の確保及び建設産業の健全な発展のため、適切に運用される必要があります。

建設業者は、良質な社会資本を整備するという社会的使命を担っているとともに、発注者は、建設業者の施工能力等を拠り所に信頼できる建設業者を選定して建設工事の施工を託しています。そのため、建設業者がその技術力を発揮して、建設工事の適正かつ生産性の高い施工が確保されることが極めて重要です。

技術者の果たすべき役割は大きく、建設業者は、適切な資格、経験等を有する技術者を工事現場に設置することにより、その技術力を十分に発揮し、施工の技術上の管理を適正に行わなければならないとされています。

建設業許可申請は当事務所にお任せください。

ご相談は右下のチャットからも承ります。

監理技術者講習修了証 廃止

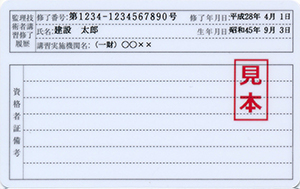

監理技術者が、登録講習後に交付を受ける「監理技術者講習修了証」は2016年6月1日以降に廃止されました。今後は、講習修了後に「講習受講シール」が交付され、それを「監理技術者資格者証」に貼付することになります。

監理技術者講習修了証 廃止にかかる仕分け論議

建設業技術者センターは、監理技術者資格者証を交付する指定機関。

全国建設研修センターは、監理技術者を対象に義務付ける講習を実施する登録機関の一つだ。仕分け人からは、国の法律に基づく資格業務を独占的に引き受け、天下りの温床になっているとの批判が相次いだ。国交省は「ワンストップ化に課題」一定の公共工事などの現場に配置が義務付けられている専任の監理技術者は、監理技術者資格者証と講習修了証の2枚のカードの取得、所持が求められる。資格者証の交付手数料は7600円、講習修了証は受講料などで1万1000円かかる。ともに有効期間は5年だ。

仕分け作業の冒頭、所管官庁の国交省は、資格者証のメリットを強調。「建設工事の現場では、技術者資格の虚偽申請や名義貸しが頻発している。資格者証の交付によって、発注者や注文者は、本人であるか否か、適正な資格を有していて工事を担当できるかが、1枚のカードで簡便に確認できる」などと説明した。「姉歯事件の反省を踏まえた06年の法改正で、民間工事での監理技術者資格者証の携帯の義務を拡大している」と、消費者保護の観点からも必要性を訴えた。また、講習については、「技術者の資質の維持向上の機会を担保する。最新の知識の付与も併せて行っている」と述べた。国交省は、仕分けに先手を打つ形で、制度上の課題を次のように説明した。「交付手数料の水準、監理技術者講習の受講と資格者証交付の申し込みのワンストップ化については課題があると認識している。建設業を取り巻く環境が厳しい中で、少しでも申請者の負担が軽くなるように見直していきたい」。「本人確認は運転免許証でいい」資格者証の交付手続きは、申請者が保有する資格などを確認するもので、技術面で新たな審査や試験などはしていない。監理技術者の資格者証は、要件としている一級施工管理技士や一級建築士などの国家資格に屋上屋を架すものだと、仕分け人側は主張した。取りまとめ役の民主党・津川祥吾衆議院議員は、「資格者証が、本人確認のために現場でいるというなら、運転免許証でもいいのではないか。入札・契約の時に本人が資格を持っているのかという確認は、もともと国家資格を持っているのだから、その資格を確認すればいい」と問題提起。

その上で、「そもそも論として、監理技術者制度を導入したことで何が良くなったのか。品質が担保されるようになったのか、安全性が担保されるようになったのか、不適格業者が排除されるようになったのか」とも述べた。

08年度の資格者証の交付件数は約15万件で、建設業技術者センターに約11億円の収入があった。質疑では、官僚OBの常勤役員3人の報酬額が平均で約1600万円に上ることが明らかになった。仕分け人側は、交付手数料について高額だと批判した。国交省や建設業技術者センターは、現行の交付手数料について、「7600円の経費の中で、カード自体は150円ぐらいでできる。それ以外の経費は、申請通りに資格があるかを確認して、データベースに入れて管理するためのものだ」と説明した。

仕分け人側は「コリンズ(工事実績情報システム)などがあり、監理技術者だけのデータベースをセンターが持つ必要がない」などと批判した。制度の必要性をめぐる双方の主張は、かみ合わないままだった。

国交省は、「建設現場では様々な工事があり、監理技術者になれるルートは合計で70ぐらいある。資格者証があれば監理技術者であることが一目で分かる」などとメリットを主張。「約500万人の建設業従事者のうち、監理技術者の資格を持っているのは約60万人。現場に定着している実態はご理解いただきたい」などと説明した。「建設業界の大手も中小も、自分たちの負担があっても、こういう仕組みでやっていきたいとの声がある」との国交省の説明に対し、仕分け人が「うそだと思うから、電話してください。現場の誰でもいいから。全員いらないと言いますよ」と言い返す一幕もあった。監理技術者講習制度については、義務付けの必要性に疑問が呈された。監理技術者講習は1995年にスタート。04年からは複数の登録機関が講習を実施する形になった。講習時間と講習内容は省令で定めている。

仕分け人側は、「一級施工管理技士のような資格を持っている方々に対する講習にしては、内容が薄い。一日仕事を休んで、わざわざ受けるような話ではないのではないか。法律や制度が変わるので必要だというなら、ほぼ毎年変わっているので5年に1回の講習では不十分だ」と主張した。

全国建設研修センター側は、受講者へのアンケート結果を根拠に、サービスの水準の高さを訴えた。仕分け人側は、「満足度は高いとしても、民間企業と同じ条件ではやっていない。天下りがいない真の意味での民間の講習が求められるのではないか」と反論した。質疑では、全国建設研修センターが、研修棟の建て替えのために資金を積み立てていることにも批判が集中した。仕分け人側は、「机といすと黒板があって、講師がいればできる。なぜ研修施設を自前で持ち、建て替える必要があるのか。他で借りることはできないのか」、「受講料の手数料の引き下げなどで還元する必要がある。固定資産を取得するというのは、何十年先のコストをいまの利用者に負担させるということだ」と追及した。国交省は最終的に、今後の公益法人見直しの中で、事業見直しを検討する旨を表明した。

「建設分野の資格制度全体の見直しを」こうした議論を経て、12人の仕分け人が下した判定は、次のようなものだった。監理技術者資格者証の交付については、「権限付与の廃止」が8人、「見直しを行う」が5人(重複あり)。津川議員は、「建設現場の安全・品質・環境、品質管理の適正性確保が重要であることは論をまたない。不適格業者の排除も重要だ」としながらも、資格者証の交付に効果があるとは認められないとして「廃止」と結論付けた。さらに、「建設業には資格が様々ある。資格制度全体の見直しをしてもらいたいとの意見もある」とも言及した。

監理技術者講習については、「権限付与の廃止」が7人、「見直しを行う」が5人。見直しを行うとした意見には、実施主体を見直す、手数料などの利用者負担を見直すといったものだった。津川議員は、「義務としての監理技術者講習は廃止としたい」と締めくくった。

建設業許可のご相談は右下のチャットからも承ります。

経審 技術者一覧表

経審の技術者一覧表は変わらず提出の必要があります。

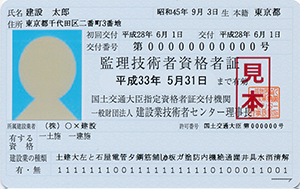

あわせて、監理技術者 資格者証 の提出も必要です。講習を受講したことの証明だけでなく、資格者証の期限が更新され新しい監理技術者 資格者証となっていることも確認しましょう。本人や事業者が資格者証の更新を忘れていることも散見されます。

経審申請のご相談は右下のチャットからも承ります。

主任技術者 監理技術者 要件

主任技術者 、または、 監理技術者 となるためには、一定の国家資格や実務経験を有していることが必要です。

特に指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工 事業及び造園工事業)に係る建設工事の監理技術者は、一級施工管理技士等の国家資格者、または、国土交通大臣認定者に限られます。

監理技術者補佐となるためには、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級施工管理技士補)、または、一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であることが必要である。 なお、監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する業種に限られます。

建設業者との常勤・雇用関係

建設工事の適正な施工を確保するため、 主任技術者 ・ 監理技術者 は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。

このような雇用関係は、資格者証、または、健康保険被保険者証等に記載された所属建設業者名及び交付日により確認します。そのため、建設業許可関連の添付書類として必要になります。

監理技術者 専任義務

工事現場は、主任技術者を置かなければなりません。

監理技術者専任義務

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が

4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合、

特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて 監理技術者 を置かなければなりません。

(建設業法第26条第1項及び第2項、建設業法施行令第2条)

特例監理技術者

監理技術者が2つの工事現場を兼務することができるようになりました。

兼務する監理技術者のことを特例監理技術者と称します。

特例監理技術者を置く場合には、 監理技術者補佐 を当該工事現場ごとに専任で置かなければなりません。

(建設業法第26条 第3項ただし書)

監理技術者資格者証 の 携帯義務

専任の監理技術者は、監理技術者資格者証を、当該建設工事に係る職務に従事しているときは常時携帯している必要があります。

監理技術者 資格者証 表

監理技術者 資格者証 裏

見本 監理技術者 資格者証 一般財団法人建設業技術者センター

参考記事: 監理技術者 制度運用マニュアル について

建設業許可申請は当事務所にお任せください。

ご相談は右下のチャットからも承ります。